【农林故事·校长奖获得者】张汇源:心有光芒,何惧远方

来源:浙江农林大学 时间:2025-02-07 14:39:34

在校期间,她发表了4篇论文,其中以第一作者身份在在中科院一区TOP期刊和A类中文核心期刊各发表1篇论文,以共同作者身份先后在中科院二区期刊、中文核心期刊发表论文2篇;她还以第一发明人身份授权实用新型专利一项,主持国家级大学生创新创业计划训练项目一项并提前结题,获优秀结项。

她就是张汇源,茶学与茶文化学院茶学211班学生,2024年本科生校长奖获得者。曾获国家奖学金、省政府奖学金、优秀学生干部、五好学生、浙江农林大学创新大赛铜奖等荣誉,曾担任两年班级团支书。

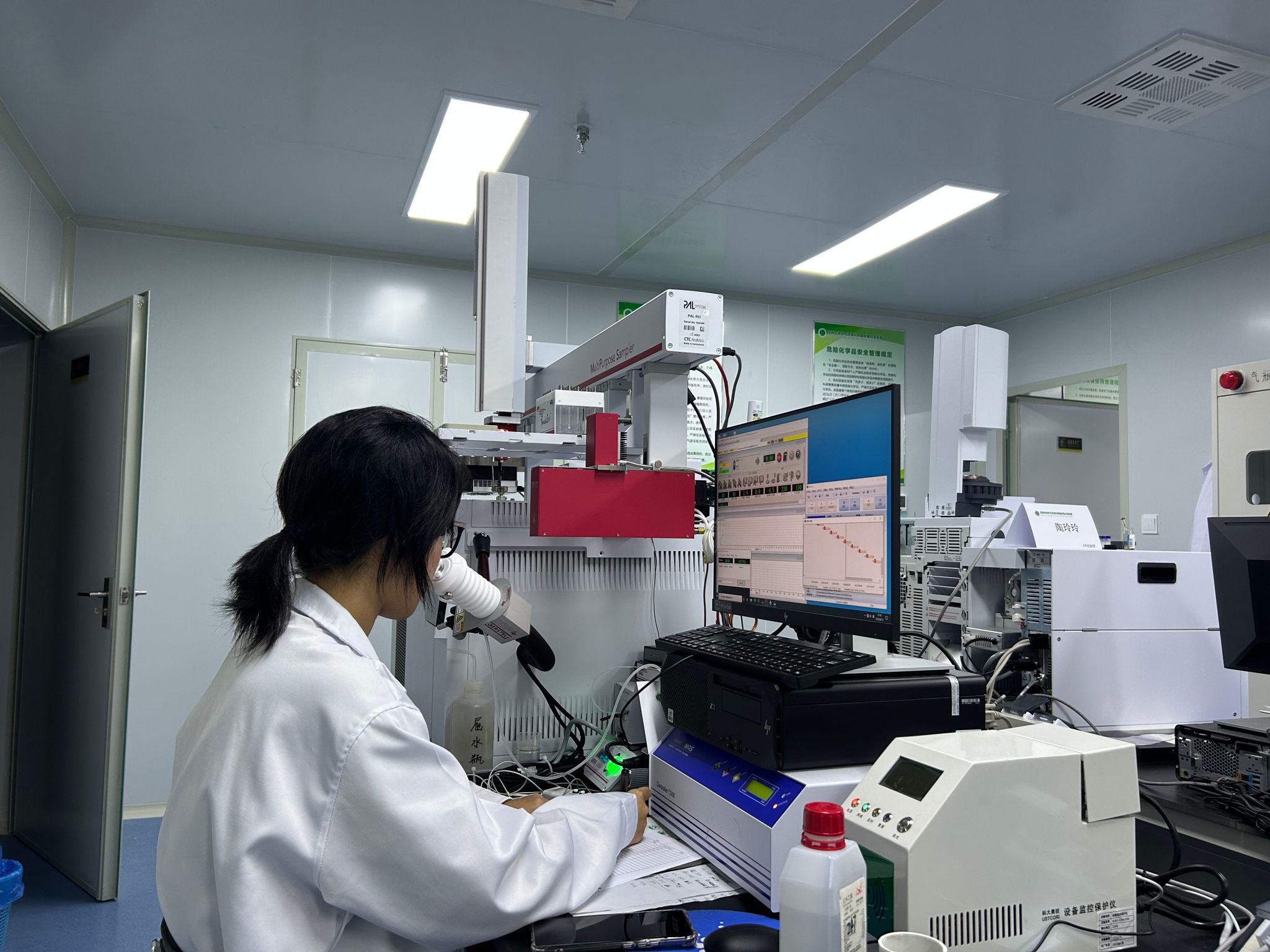

争分夺秒,在科研创新道路上勇于探索

专业知识的高效学习为张汇源的科研成绩不断添砖加瓦。一方面,经过专业的系统学习,尤其是生物化学课程,她对茶叶的生化成分及其变化有了更深入的了解,为之后的科研打下了坚实的基础;另一方面,她在平时课上就能消化课堂知识,从而将课余和暑假的大块时间分配给科研,为科研腾出了宝贵的时间。

科研并非一帆风顺。研究过程中不乏有通宵做实验,对文章中图表的配色、图例、字体等反复微调,熬夜改稿件、回复审稿人意见的时候。“回复审稿人的意见便是一座难翻越的险峻‘高山’”,张汇源笑着表示,审稿人都是同领域的专家,面对他们的质疑,如何在回答他们问题时保持谦卑并阐释自己文章的研究价值和科学性,考验的是“真功夫”。为此,她多次和导师沟通、借鉴导师的经验,并根据审稿人的意见搜寻大量文献资料,逐字逐句进行解答,对文章中审稿人认为不够严谨的地方补齐相关实验或者表述来解决这一难题。

从一个科研“小白”到能够独立撰写一篇论文,这其中关于科研思路的建立是张汇源认为最困难的部分。她特意分享了一个科研入门的小技能:“多看英文文献,多总结比对,复述文献中的研究、写作思路,做到真正的掌握消化,再开始自己的研究。”她建议,要多总结他人的研究思路,并带着自己的思考和问题与导师沟通交流,聆听师兄师姐们的经验。

“研究茶是一个提高自身素养,积累科研经验,对自身的认知更加清晰的过程。不光是探索茶,在探索每一个领域的过程中都是如此。”张汇源表示,“成功的定义不是单一的,每个人都有自己的闪光点和擅长的领域。”不止是在科研,张汇源鼓励大家找到适合自己的发展道路,并为此付出百分百的努力,尽力做到最好。

竭其心力,在积极参与学生工作中茁壮成长

在大学期间,除了优秀的科研表现,张汇源还积极参与学校和班级活动的工作组织,是老师们眼中的得力干将,亦是同学们心里的贴心依靠。

大一时,张汇源加入了茶学院的学生会办公室部门。让她印象深刻的工作,是为茶学院筹备“得茶节”活动。活动期间,她帮忙准备茶叶知识竞赛、制作活动PPT、写主持稿件等,这些工作对尚不熟悉的张汇源来说颇有难度,但经过这场锻炼,她不仅收获了硬件知识与学习能力,还结识了不少志同道合的伙伴。

除了大型活动的组织筹备,身为团学一员,张汇源还积极参与了学院社团管理、会议准备、二课申报等细碎严谨的工作。她如小太阳一般的热情与干劲,收获了老师与同学的一致认可。

此外,张汇源还担任过两年班级的团支书。回忆起这些经历,她仅用了寥寥数语概括:“和同学们一起组织了数场团日活动,也帮助他们解决了一些问题。”而在这一次次活动举办和一个个问题化解的背后,是张汇源靠谱踏实的工作态度,是她不言辛苦,乐于付出、乐于服务的可贵品质。

心怀感恩,在老师指导下成长为更好的自己

成为本科生校长奖获得者,离不开张汇源“靠谱、执着、自律”的品格。但谈起这个奖项,她却只是草草带过自己的努力,但是对他人的帮助心怀感恩。张汇源表示自己是幸运的,她感谢导师的指导、师兄师姐的帮助和朋友们的鼓励,“非常幸运能够得到他们的支持,没有他们,我也拿不到这个奖。”

张汇源尤其感恩她的导师侯智炜老师,“在学习遇到困惑时,侯老师会用通俗易懂的方式讲解科研中的基本问题;在遇到瓶颈时,侯老师总能一针见血地指出问题所在;在投稿遇挫时,也是侯老师让我重振勇气。”追忆起那段迷茫的日子,面对复杂而陌生的科研模式,体量庞大且棘手的论文,作为初学者的张汇源一再陷入“疑无路”的困境,是侯老师及时地指点迷津,引导搭建清晰的思路,方才有了“柳暗花明又一村”的豁然开朗。

“千里马常有,而伯乐不常有,我不是千里马,只是个资历平平的普通学生,但他却是难得一遇的伯乐。”张汇源用“千里马”与“伯乐”的故事比喻她与侯老师之间的关系。对于取得的荣誉与收获的情谊,张汇源由衷感恩。往后,她希望继续学习和进步,带着沿途收获的动力与勇气,在未来的道路上自信前行。

如今,张汇源正在努力复习、备考研究生考试,希望能继续在热爱的茶学领域深造。

追光的人,循着引路人的脚步,携手同行者的帮助,无惧长途跋涉,坚韧不拔、不断超越,相信终会有万丈光芒的时刻。

(学生记者 朱思冕 蒋可恋 新闻中心 祝宏)