海南大学生命健康学院病媒生物学团队揭示蚊虫黑化反应酚氧化酶的功能分化与生化特征

来源:择校网 时间:2025-03-25 11:44

2025年1月14日,海南大学生命健康学院病媒生物学团队在《Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America》(PNAS)上发表了题为“The Aedes aegypti mosquito evolves two types of prophenoloxidases with diversified functions”的最新研究成果,系统分析了蚊虫免疫系统中关键黑化反应核心成员“酚氧化酶原”的功能分化及其底物识别机制。

昆虫黑化反应是一种关键的天然免疫机制,在昆虫的免疫防御中发挥着核心作用,形成黑色素沉积包裹杀死入侵病原体,增强昆虫的环境适应能力。此外,黑化反应影响昆虫的伤口愈合、表皮形成和变态发育等过程,对维持昆虫的正常生理功能有重要作用。酚氧化酶(PO)是催化黑化级联反应发生的核心成员,在昆虫血淋巴中以酚氧化酶原(PPO)形式存在。当昆虫遭遇病原体入侵、物理损伤等威胁时,激活上游丝氨酸蛋白酶迅速切割PPO为具有酶活性的PO,从而开启黑化反应。值得注意的是,蚊虫与双翅目其他昆虫存在显著差异,其基因组中可编码多达 9 - 16 种 PPO 基因。这些扩展的冗余基因是否具有不同功能仍然未知,有待进一步深入探究。在这项最新研究工作中,研究人员回答了这一问题。

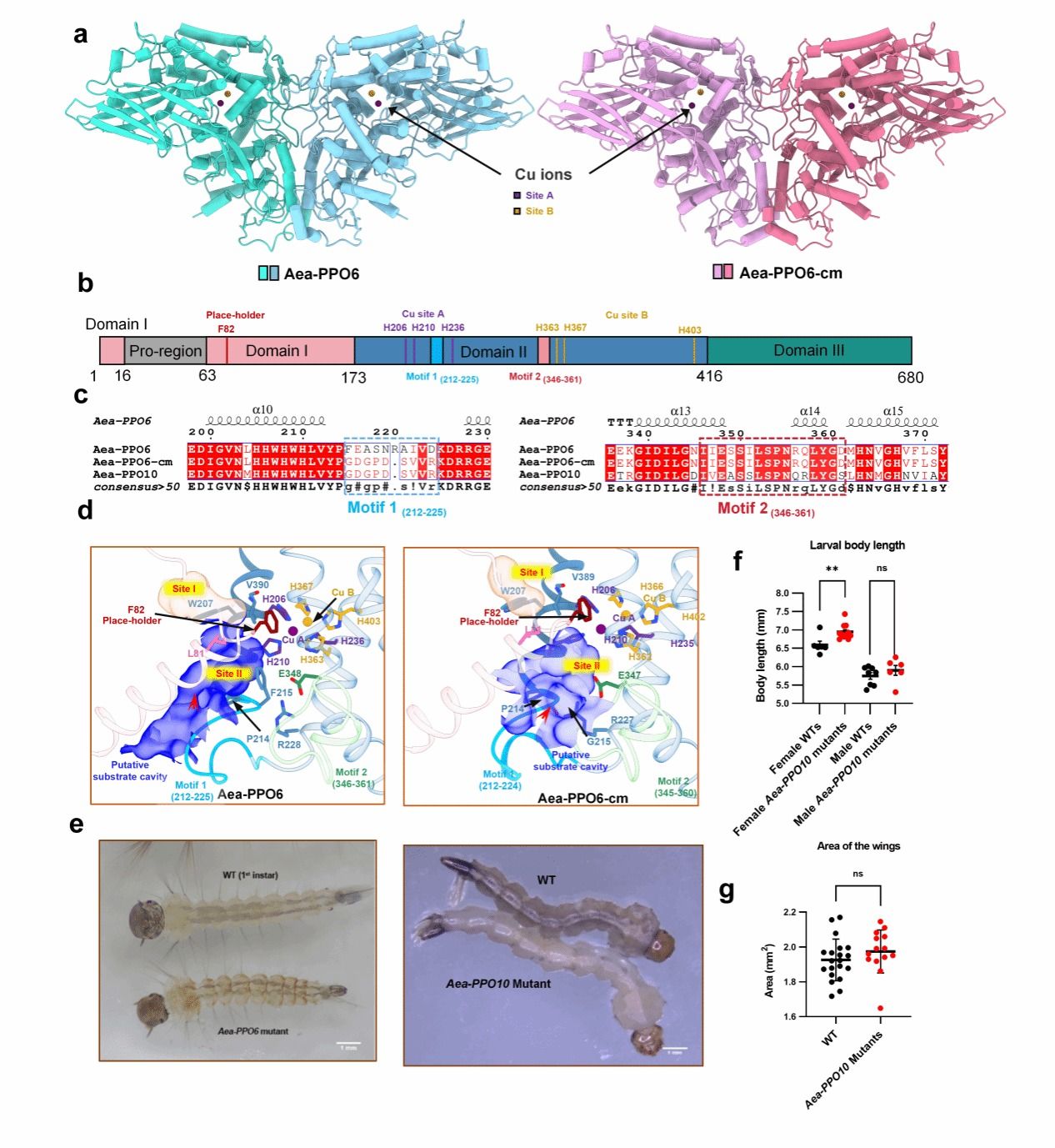

首先,该项研究通过系统分析多种昆虫和甲壳类动物的PPO序列,把双翅目昆虫的PPO分为两类,即经典昆虫型(classical insect type)和双翅目特有型(dipteran-specific type)。接着以埃及伊蚊(Aedes aegypti)为例,发现这两种类型的PPO(Aea-PPO6和Aea-PPO10)识别单酚、二酚类底物具有差异性,并通过蛋白质结构解析、分子对接和体外生化实验等方法解释造成这种底物识别差异的原因,揭示出决定底物特异性的关键Motif和底物结构口袋特征。随后,该研究采用基因编辑手段确定Aea-PPO6(经典昆虫型)缺失导致埃及伊蚊幼虫发育停滞最终死亡,而Aea-PPO10(双翅目特有型)显著影响幼虫的发育、免疫功能和色素沉积。此外,在本项研究中作者系统分析、比较了按蚊、烟草天蛾等多种昆虫的PPO底物结合口袋的结构特征,观察到不同昆虫PPO底物结合口袋的多样性。这些发现不仅为基于免疫干预的蚊媒控制策略提供了关键的理论支撑,并对理解昆虫酚氧化酶系统的复杂性提供了新的见解。鉴于昆虫黑化反应的保守性,该研究也为防控其他有害昆虫提供新思路。

海南大学生命健康学院博士研究生朱晓静,博士后张磊为该论文的共同第一作者。海南大学生命健康病媒生物学团队的韩谦教授和郭莹莹研究员为该论文的共同通讯作者。该项研究的参与者还包括海南科技职业大学、维亚生物、弗吉尼亚理工大学和东京农业大学的研究人员,并得到国家自然科学基金项目(31860702, U22A20363)的资助。