在万年的陶片里“看”水稻,艺术与考古学院联合建筑工程学院探秘稻作农业起源

来源:浙江大学 时间:2025-02-19 08:07:50

(a)(b):本研究所选取的2片大口盆碎陶片及其内部印痕CT图像;(c):上山遗址典型器物大口盆图像

3年前,浙江大学艺术与考古学院的安婷第一次造访建工试验大厅。秋天的阳光正斜穿而入,让高耸的龙门塔吊、布满传感贴片的桥梁模型、码放整齐的混凝土砖块蒙上了一层金色。在大厅北侧的“X光计算断层扫描和多尺度模拟实验室”里,安婷见到了建筑工程学院的彭宇老师。“这个能不能帮忙扫一扫?”她掏出两片考古出土的陶片,一枚手掌那么大,另一枚有硬币大小。

彭宇平时“扫”的主要是岩土、水泥等建筑材料,面对这个“另类”的样本,他十分好奇:“除了裂缝,你还想找什么呢?”“植物印痕。”安婷说。

3年来,安婷和她的学生成了这个实验室的常客。显微CT“扫”进了古陶片的内部,清晰地勾勒出隐匿了上万年的植物的轮廓,精度达到0.01毫米。古陶片成为考古学者独特的“参考书”,为了解人类早期的生产生活,乃至稻作农业的起源提供着重要信息。2024年8月,相关研究论文在考古学权威学术杂志发表,引起了国际考古学界的关注。它可能预示着一种新的考古学方法正在走向主流。安婷说,显微CT正为探索考古学的重要问题打开了一扇新的大门。

“植物侦探”的难题

两枚小陶片来自浙江金华的上山遗址。它距今约11000到8500年,曾发掘出土过大量的大口盆、双耳罐等原始陶器。浙江省文物考古研究所的郑云飞等学者发现,上山时期的先民在制作陶器时使用了植物羼和料。他们把稻壳等植物拌入粘土,再成型和烧制。奇妙的是,植物造就了独特的红衣夹炭陶,也在万年后触发了考古学者安婷的好奇心。

上山遗址所处位置

安婷专攻植物考古。你可以把她当作一位“植物侦探”,专门搜寻考古遗址中植物的蛛丝马迹,从而推演千、万年前人类与植物的互动。水稻无疑是与人类互动最密切、考古学者最关注的植物之一。上山遗址所在的长江下游地区是稻作农业的起源地,一万年前是否已经开始大规模栽培水稻?对于这一考古学上的重要议题,目前学界仍存在很多猜测与争议。“讨论早期水稻的驯化史存在一个巨大的挑战——大植物遗存的不足。”安婷说。

“大植物遗存”主要指的是种子、枝叶等经历数千年后留下的“植物炭”,它们保留着植物当时的形貌,且可以直接进行C14测年,因此是最有力的考古证据。为了搜寻它们的踪影,考古学上的“标配”是植物浮选,将遗址中的土样浸泡在水中,提取悬浮起来的炭化了的植物片段。运用这一方法,上山遗址只发现过零星稻米。也曾有学者“退而求其次”,尝试用硅胶“拓印”的方法或者直接在光学显微镜下观察陶器表面植物留下的印记,也收获寥寥。

植物遗存极大的偶然性,给植物考古带来了挑战。考古器物上的植物印痕成为追踪植物踪影的另一种关键证据。在剑桥大学攻读科技考古博士期间,安婷曾参与过罗马尼亚和乌克兰史前遗址的考古工作,就是用肉眼在显微镜下鉴定粟、黍植物的印痕。有人投来同情的目光,认为印痕鉴定这一领域耗时耗力“不太有前途”,但安婷不这么想,她认为方法上的突破会给考古带来新的可能。博士毕业前夕,安婷从导师马丁·琼斯这里听说显微CT的技术可用于印痕研究。“这对我来说很陌生也很新鲜,”2018年,安婷入职浙江大学,她对未来的工作有了新的计划,去陶片里面“淘”植物:“浙大的学科齐全,我应该能找到同样感兴趣的合作者。”

陶片里的“新大陆”

“我们完全有理由相信,这里面有不少稻壳。”安婷语速飞快,向彭宇介绍起上山时期的制陶工艺。两枚陶片是安婷请合作者省考古所郑云飞研究员从单位库房里精心挑选出来的,断裂处露出一层薄薄的黑色,这是植物炭化的痕迹。根据考古记录,它们分别出土自上山文化早期的第7层和第6层,当时很可能是大口盆的一部分。万年以后,陶片将在浙大的实验室里继续它们的“旅程”。

“高温烧制后,植物会在里面留下一个‘空腔’。”彭宇秒懂,马上把“植物印痕”转换为自己熟悉的概念——空腔。显微CT的基本原理和医院中使用的CT扫描一样,X光进行断层扫描进行三维重构,从而“透视”到材料的内部情况。彭宇经常与混凝土、岩石、岩土等材料打交道,“透视”其内部的掺杂物、裂缝、空腔等是他的看家本领。“显微CT是一个平台型技术”,彭宇说:“如果烧制时陶土与稻壳表面紧密贴合,我们就有信心‘提取’到稻壳的印痕。”安婷说,不仅是稻壳,他们还想看清稻壳上的穗轴,希望精度达到0.01毫米。

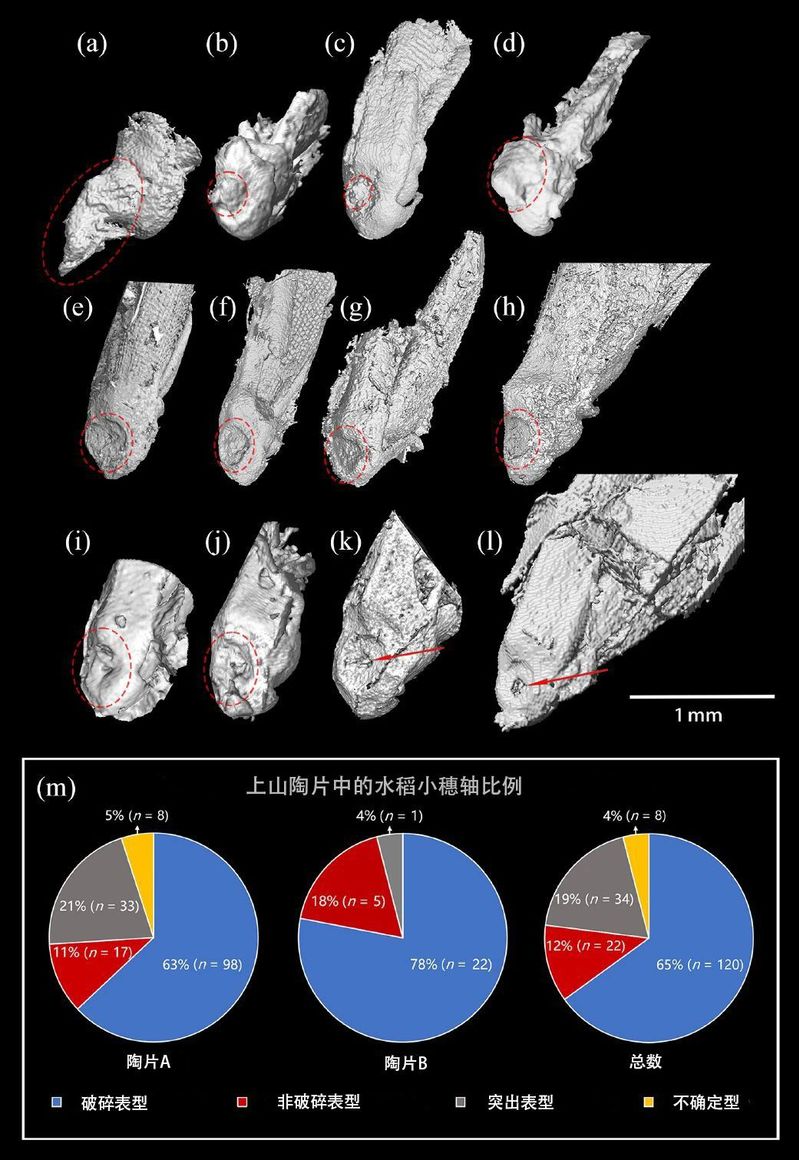

为什么要看穗轴?安婷介绍,穗轴是稻壳与茎的连接部分。植物学上,穗轴的形态与水稻的驯化程度的指标之一——落粒性密切相关。基盘粗糙或形态不规则的的穗轴意味着稻米不容易脱落,可能是受人类驯化产生的性状;基盘平整且光滑的穗轴则代表落粒性强,是野生稻的常见特征。一条全新植物显微CT“流水线”在实验室里运转起来:彭宇负责制样扫描,安婷的博士研究生张之恒负责辨认植物,双方接力配合,深入陶片内部寻找水稻的印痕。

184个——显微CT“透视”到的穗轴的数量和质量让安婷大为惊喜。经过计算机建模,我们可以操控鼠标,以任意角度切入陶片内部的“宇宙”,360°无死角观察稻壳,辨认穗轴。“上百个的植物印痕数量级,是具有考古学统计意义的。”安婷说。彭宇也自豪地意识到,这可能是全世界第一台“看见”距今万年前后水稻穗轴的CT机。经过对这184个穗轴的一一辨认和分析,他们发现其中的65%呈现出野生稻的特征,12%为驯化类型。

上山遗址陶片中水稻小穗轴的CT图像。(a)-(d)突出型的小穗轴基盘上残有小枝梗(红色圆圈标出),指向未成熟水稻;(e)-(h)落粒型具有平滑齐整的基盘,指向野生稻;(i)-(l)非落粒型的基盘形态粗糙、不规则且凹陷(i-j),或表现为髓孔破碎且大(k-l),指向驯化稻

显微CT图像三维重建陶片中的稻谷印痕

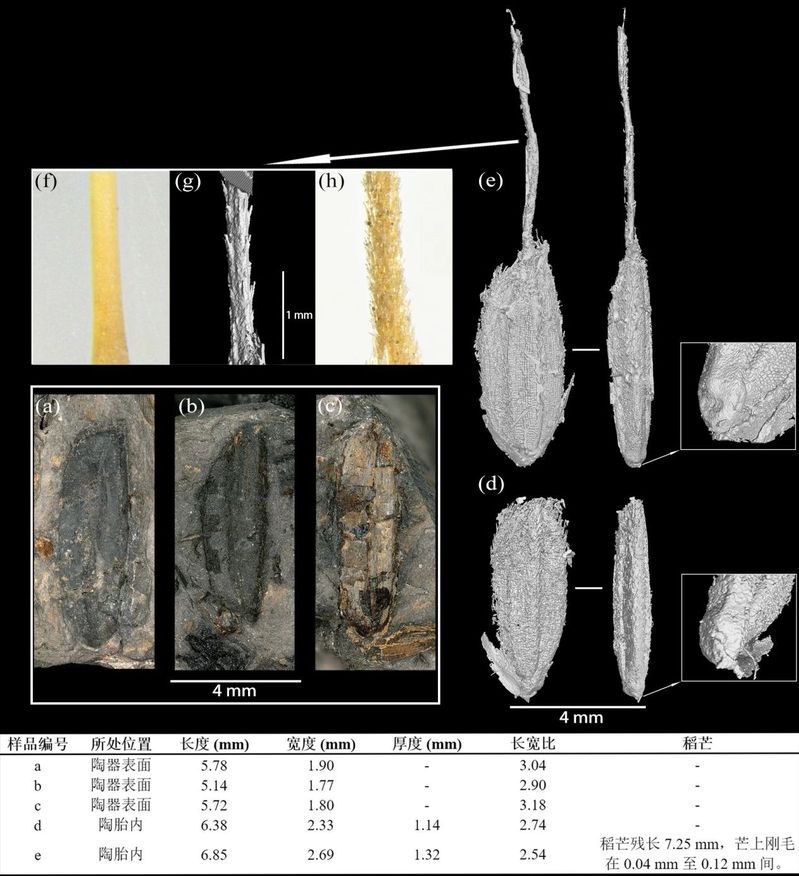

除了穗轴,他们还首次提取出一定数量的上古时期水稻的“芒”,以及一颗带“芒”的较为完整稻谷遗存(见图4中的e)。安婷介绍,芒的长度以及芒上刚毛的疏密程度是判别水稻驯化进程的另一个重要指标。芒对于许多禾本科植物而言是重要的生物结构,能够起到辅助种子传播和抵御鸟类侵害的作用。野生稻通常具有长芒,且芒上刚毛长而密集,相比之下,驯化稻往往没有芒,或仅有短且无刚毛的芒。遗憾的是,芒由于较难保存下来,往往无法从浮选中被获取,在以往的植物考古研究中一直是“缺席”的。安婷认为,如果利用显微CT提取出大量“芒”的遗存,一定程度上也将拓展植物考古的研究范围,为探讨水稻驯化提供了另一种可参考的“坐标”。

稻谷印痕的显微镜照片和CT图像。(a-b)带有落粒型小穗轴的稻谷;(c)带有不确定型小穗轴的稻谷;(d)带有突出型小穗轴的稻谷;(e)带有落粒型小穗轴和残芒的稻谷;(f)现代籼稻(O.sativa ssp. indica)的芒;(g)上山稻谷的芒;(h)现代野生稻(O. rufipogon)的芒

张之恒被显微CT的威力迷住了,他“缠着”彭宇扫描了更多的陶片。在这片考古学者极少人涉及的“新大陆”,浮现了其他植物的“面孔”。“除了水稻,稗草的比例也较高,甚至还能看到稗草的芒和穗轴,此外还有少量的马唐和莎草。”安婷说。

显微CT扫描古陶片内部植物印痕并进行三维重建

小穗轴牵起的大历史

2024年8月,安婷课题组发表研究论文,通过两个小陶片的故事向学界展示了显微CT的“透视”植物印痕的尝试。“我们并不是第一个使用显微CT进行考古的,但我们是第一个“破解”长江下游夹炭陶羼和料配方的研究团队。”安婷说,“对于科技考古来说,虽然潜在的新技术有许许多多,但只有遇到合适的场景或者问题,新技术才会被采纳为新工具、新方法。在大植物遗存严重不足的情况下,显微CT将为我们搜寻新证据的好帮手。”

稻作起源是考古学界长期探索和讨论主题,在上山遗址发掘之前,学者们的关注点集中在长江中游地区,自从长江下游上山遗址的发掘出土了10000年左右的陶器后,长江下游便成为研究稻作起源的另一个热点地区。安婷的研究论文一经发表,就引发了国际上多家著名的考古研究团队的关注。

斯坦福大学东亚考古系刘莉教授团队曾用稻米形态分析和植硅体分析等方法,推测距今9000年前,长江下游地区的水稻的驯化过程已经开始。“由于无法改变上山遗址中没有足够炭化稻米遗存的现实,我们长期以来无法开展对上山早期小穗轴形态的系统性分析。”刘莉教授说,“值得庆幸的是,安婷和她的研究团队现在利用显微CT扫描包含有稻壳的上山陶片,展现了万年前的184个稻壳的三维形态,和我们之前的研究结果一致。无论是方法还是结论,都对深入探讨中国水稻驯化起源问题作出了具有突破性的贡献。”

中国科学院地质与地球物理研究所吕厚远等学者联合于今年5月在Science发文,提出稻作农业“万年起源”的认知应推至更早的年代:至少2.4万年有野生稻的人工采集,1.3万年前开始了野生稻驯化前的栽培。吕厚远评价,安婷团队引入显微CT技术的和多学科交叉融合的方法为水稻驯化和农业起源的研究提供了新的视角和工具。吕厚远认为,植物印痕将构建了一个庞大的早期水稻遗存数据库,为理解农业起源和发展提供了重要证据。

植物考古著名学者、伦敦大学学院的Dorian Q Fuller教授则认为,水稻的驯化是一段旅程,为了了解这段历程,基于形态的植物遗存分析是最为可靠的工具。安婷利用显微CT找水稻的探索,展示新方法在回答考古学重大问题的潜力,为探索植物遗存提供了重要的方法学的补充。明年6月,Dorian Q Fuller计划与安婷团队联合在浙江大学举办研讨会,主题是“失落的作物”——对于过去从人类历史长河中无法看见或辨认的植物,新的工具正在带它们缓缓走进人类的视野。

论文链接:https://doi.org/10.1177/09596836241269658